Cloud-Services: So unterscheiden sich IaaS, PaaS und SaaS

08

.

07

.

2024

13

min Lesezeit

Cloud-Services unterscheiden sich in ihrem Leistungsumfang: IaaS bietet volle Kontrolle über Infrastruktur, PaaS erleichtert die Entwicklung eigener Anwendungen, SaaS liefert sofort einsatzbereite Software. Unternehmen profitieren von Skalierbarkeit, transparenten Kosten, moderner Sicherheit und ortsunabhängigem Arbeiten. Bei der Wahl des passenden Modells wiederum kommt es auf den individuellen Bedarf, die IT-Kompetenz und die strategischen Ziele an – sowohl hybride Ansätze als auch ein vollständiger Umstieg auf die Cloud mit einer Cloud-Only-Strategie sind möglich.

Die Cloud hat sich als fester Bestandteil in zahlreichen Unternehmen etabliert. Laut Bitkoms Cloud Report 2025 nutzen inzwischen 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland Cloud-Services. Dennoch gibt es noch immer Unsicherheiten bei den verschiedenen Begriffen. Was sind Cloud-Services? Was sind IaaS, PaaS und SaaS? Kurz zusammengefasst: Bei Cloud-Services handelt es sich schlicht um die Bereitstellung von IT-Services. Das können unter anderem Infrastruktur, Plattformen oder Software sein. Der wichtigste Punkt hinter Cloud-Services ist die rein virtuelle Bereitstellung dieser Leistungen. Statt große Server oder umfassende Hardware an ihre Kunden zu liefern, stellen Provider die Leistungen aus der Cloud bereit. Dieser Artikel erklärt, welche Vorteile das mit sich bringt, welche Arten von Cloud-Services es gibt und wie Sie die passenden Services für Ihre Cloud-Strategie finden.

Die Vorteile von Cloud-Services wie IaaS, PaaS oder SaaS für Unternehmen

Cloud-Services, die das Cloud-Computing, also das Ausführen von Workloads in der Cloud, ermöglichen, bieten Unternehmen zahlreiche Vorteile im Einsatz. Dabei geht es nicht nur um die häufig unkompliziertere Einrichtung, sondern vor allem auch um finanzielle Vorteile und Flexibilität.

- Finanzielle Vorteile: Statt teure Server und Software physisch beschaffen zu müssen, werden Cloud-Services in monatlichen Abonnements pro User oder im Pay-as-you-go-Modell bereitgestellt, sodass hohe Einmalinvestitionen entfallen. Mit Modellen zur Kostenoptimierung wie dem FinOps Framework ist eine besonders kosteneffiziente Nutzung möglich.

- Skalierbarkeit: Durch den Einsatz von Cloud-Services können Unternehmen ihre Ressourcen jederzeit an ihre Bedürfnisse anpassen. Ressourcen können bei Bedarf hinzugefügt oder reduziert werden, etwa bei saisonalen Schwankungen.

- Moderne Sicherheitsfunktionen: Mit Funktionen wie Multi-Faktor-Authentifizierung, Single-Sign-On und moderner Endpoint Protection gibt es mit Cloud-Services zahlreiche Wege für maximale IT-Sicherheit. Modelle wie Zero Trust schaffen ein Framework, an dem Unternehmen sich orientieren können.

- Simple Verwaltung: Abhängig von den eingesetzten Cloud-Services werden Updates, Wartung und Patches durch den Cloud Provider selbst bereitgestellt. Alternativ können Unternehmen diese Aufgaben auch an einen externen Managed Services Partner auslagern, sodass der Verwaltungsaufwand für die interne IT sinkt.

- Remote Work: Da Cloud-Services über das Internet bereitgestellt werden, können Mitarbeiter ortsunabhängig auf ihre Anwendungen oder auch ihre vollständigen Arbeitsplätze zugreifen. Das ermöglicht flexible Arbeitsmodelle wie Remote Work oder die Arbeit aus dem Homeoffice.

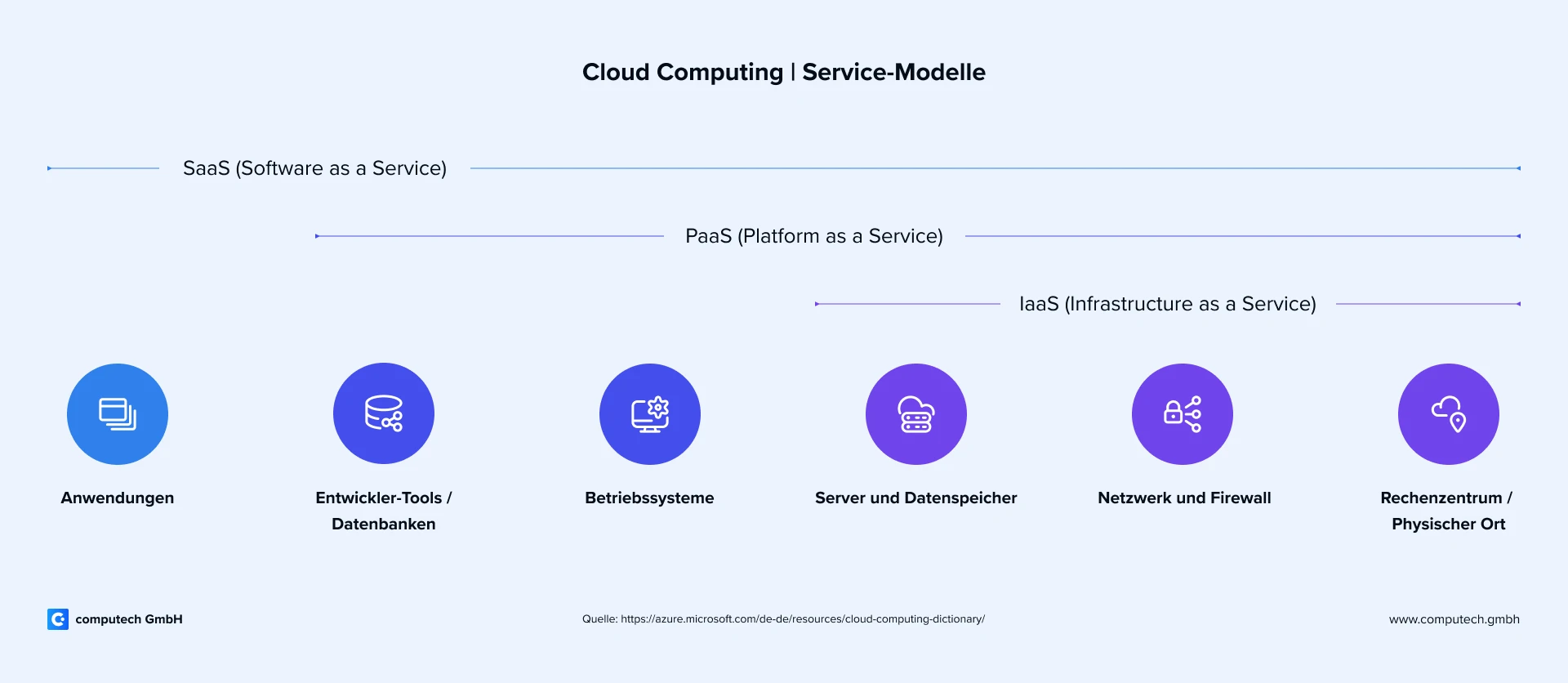

Wo liegen die Unterschiede zwischen den Cloud-Services IaaS, PaaS und SaaS?

Die drei Hauptarten von Cloud-Services sind IaaS, PaaS und SaaS. Aber wofür stehen die Abkürzungen überhaupt und wofür können Unternehmen diese Services einsetzen?

IaaS – Infrastructure as a Service

Die Abkürzung IaaS steht für Infrastructure as a Service. Wie der Name bereits verrät, können Unternehmen hier Infrastruktur cloudbasiert durch Virtualisierung beziehen. Damit können Server, Netzwerke oder Betriebssysteme aufgebaut und verwaltet werden. Daten können in eigenen Infrastrukturen gespeichert werden, ohne dass physische Server vor Ort verwaltet werden müssen. Stattdessen können IaaS-Kunden cloudbasiert auf Daten zugreifen und sie verwalten. Dieses Modell sorgt für ein Höchstmaß an Kontrolle über Hard- und Software, erfordert allerdings auch entsprechendes Fachwissen oder externe Unterstützung. IaaS-Lösungen werden häufig im Pay-as-you-go-Modell bereitgestellt, sodass Unternehmen für die Leistungen zahlen, die sie tatsächlich im Abrechnungszeitraum beziehen.

Beispiel für IaaS: Azure Virtual Desktop

Microsoft bietet mit Azure Virtual Desktop eine Lösung auf Basis von Infrastructure-as-a-Service an, über die Unternehmen ganze Arbeitsplätze für ihre Mitarbeitenden virtuell bereitstellen können. Sie können die Umgebung eigenständig in Azure aufbauen und verbrauchsabhängig für Computing, Netzwerk und Storage zahlen. Dieses Modell gilt als besonders flexibel und skalierbar und kann auch in Unternehmen mit komplexen Anforderungen an spezialisierte Software eingesetzt werden.

PaaS – Platform as a Service

PaaS steht als Abkürzung für Platform as a Service. Der Service, der hier angeboten wird, ist eine cloudbasierte Plattform, über die Entwickler eigene Anwendungen programmieren können – ein sogenanntes Framework. Die Speicherung und Verwaltung der Daten wird dabei vollständig vom Managed Provider übernommen. PaaS erspart Entwicklern das Einrichten einer eigenen Entwicklungsumgebung für ihre Arbeit. Stattdessen können sie einfach auf die Online-Plattform zugreifen. Wartung und Problembehebung bei der Hardware oder dem Betriebssystem entfallen dabei, die Bedienung ist deutlich unkomplizierter als bei IaaS-Modellen.

Beispiel für PaaS: Microsoft Azure App Service

Möchten Entwickler webbasierte oder mobile Apps erstellen, können sie dafür die von Microsoft bereitgestellten Azure App Services nutzen. Infrastruktur und Betriebssystem für die Entwicklung bestehen bei diesem Service bereits, lediglich Daten und Anwendungen werden durch das Unternehmen selbst verwaltet.

SaaS – Software as a Service

SaaS ist der wohl bekannteste Cloud-Service. Die Abkürzung steht für Software as a Service und beschreibt cloudbasierte Software. Diese Software wird durch den Anbieter verwaltet, gewartet und gehostet, sodass Unternehmen als Endkunde keinen Aufwand haben. Sie beziehen die Software einfach im Abomodell und können sie über das Internet nutzen. Da die Software mit diesem Modell nicht heruntergeladen oder installiert werden muss, ist die Verwaltung, Skalierung und Bedienung für Unternehmen besonders unkompliziert. Gerade für Unternehmen, die in dezentralen Strukturen arbeiten und Remote Work Modelle anbieten möchten, ist diese Methode der Cloud-Services besonders nützlich.

Beispiel für SaaS: Microsoft 365

Mit Microsoft 365 stellt Microsoft ein klassisches Software-as-a-Service-Angebot zur Verfügung. Die Anwendungen, die Teil der umfassenden Produktivitätssuite sind, wie etwa Office-Anwendungen, Outlook, Teams oder OneDrive, werden direkt über das Internet bereitgestellt und erfordern keine lokale Installation. Mitarbeitende können orts- und geräteunabhängig über ihren Microsoft-Account auf alle Anwendungen zugreifen.

Weitere as-a-Service-Modelle im Überblick

Bei IaaS, PaaS und SaaS handelt es sich um die drei bekanntesten Cloud-Servicemodelle. Inzwischen ist das Konzept in der IT jedoch etabliert und wird auch in verschiedenen anderen Services angeboten.

- Desktop as a Service: Bei DaaS handelt es sich um einen Cloud-Service, der virtuelle Desktops über die Cloud bereitstellt. Unternehmen können ihren Mitarbeitern so vollständige Arbeitsplätze orts- und geräteunabhängig zur Verfügung stellen, während die Verwaltung von Rechen-, Speicher- und Netzwerkinfrastruktur über den Cloud Provider erfolgen kann.

- Device as a Service: Statt Infrastruktur können Unternehmen inzwischen auch Hardware als as-a-Service-Modell beziehen. Im Device-as-a-Service-Modell stellen Anbieter Unternehmen Geräte wie Smartphones, Tablets oder Laptops inklusive verschiedener Services wie Backups, Mobile Device Management oder Endpoint Security zur Verfügung.

IaaS, PaaS oder SaaS: Welcher Cloud-Service ist für mein Unternehmen am besten geeignet?

Alle drei vorgestellten Cloud-Services bauen im Grunde genommen als Schichtmodell aufeinander auf und spielen eine wichtige Rolle in der digitalen Transformation zahlreicher Unternehmen. IaaS unterstützt beim Aufbau der Infrastruktur für eine cloudbasierte Technologie. Mit PaaS können Entwickler benutzerdefinierte Anwendungen mittels einer API erstellen, die über die Cloud bereitgestellt wird. Somit müssen sie nicht eigenständig hosten und verfügen über eine benutzerfreundliche Entwicklungsumgebung. SaaS ist schließlich der am häufigsten genutzte Cloud-Service, da er sich am besten für Endnutzer eignet, die nicht über umfassende IT-Kenntnisse verfügen. Dabei handelt es sich um eine cloudbasierte Software, die jeder Endverbraucher unkompliziert nutzen kann.

In eine neue oder bestehende Cloud-Strategie können diese Services sich dabei flexibel einfügen. Beispielsweise können Unternehmen weiterhin ihre On-Premises-Infrastruktur betreiben, aber für neue Anwendungen auf SaaS-Angebote umsteigen. Alternativ ist es auch möglich, eine vollständig serverlose Umgebung aufzubauen und ausschließlich auf die Cloud zu setzen. Hier zeigen sich laut dem aktuellen Bitkom Cloud Report einige Trends:

- 19 Prozent der befragten Unternehmen nutzen alle Anwendungen und Systeme in der Cloud, verfolgen also eine Cloud-only-Strategie.

- Jeweils 31 Prozent verfolgen eine Cloud-first- oder Cloud-too-Strategie, in der Cloud-Services bevorzugt oder bestehende IT-Anwendungen ergänzt werden.

Noch vor einem Jahr verfolgten nur 14 Prozent eine Cloud-Only-Strategie, 26 Prozent eine Cloud-first-Strategie und noch 36 Prozent eine Cloud-too-Strategie.

Der Grundgedanke hinter dem Einsatz von Cloud-Services ist die Vereinfachung der IT-Infrastruktur für Unternehmen, indem einzelne Bereiche virtualisiert und vom Service Provider gemanagt werden. Während Unternehmen, die ihre gesamte IT-Infrastruktur Onsite managen, sowohl Server, Netzwerke als auch Anwendungen und Daten physisch vor Ort oder an lokalen Speicherorten managen müssen, sorgen Cloud-Services für eine deutliche Erleichterung.

- Unternehmen, die entsprechende Businessanforderungen wie Lastspitzen und hohe Anforderungen an Compliance und individuelle Securitymaßnahmen haben sowie dedizierte Software bereitstellen und entwickeln möchten, fahren mit IaaS am besten. Dieses Modell bringt die umfassendste Kontrolle und Flexibilität mit sich.

- Wer Programme selbst entwickelt und verwaltet, sollte auf die PaaS-Methode setzen. Dieses Modell reduziert den Wartungsaufwand der Entwicklungsumgebung und erleichtert so der Softwareentwicklung die Arbeit.

- Unternehmen, die ausschließlich auf Endanwendungen angewiesen sind, profitieren vom SaaS-Modell, da so Kosten für Hardware und Aufwand für Wartung und Bereitstellung gespart werden können.

Schlussendlich geht es hauptsächlich darum, wie viele Aufgaben in der IT-Administration Unternehmen eigenständig übernehmen möchten und vor allem können und wie individuell ihre Anforderungen an Infrastruktur, Compliance und Sicherheit sind. Vor allem das Thema Datenschutz sorgt immer wieder für Herausforderungen bei der Wahl der passenden Cloud-Services. Gerade in kritischen Bereichen wie der öffentlichen Verwaltung, Gesundheit oder im Finanzwesen gibt es spezielle Anforderungen an Datenschutz und -sicherheit, die souveräne Cloud-Angebote erfordern.

Fazit: Cloud-Services passend zu Unternehmensbedürfnissen und Strategie

IaaS, PaaS und SaaS unterscheiden sich vor allem im Grad der Eigenverantwortung: von maximaler Kontrolle bei IaaS über Entwicklungsfreiheit bei PaaS bis zur sofort einsatzbereiten Software bei SaaS. Für Unternehmen ist es wichtig, die Cloud-Services zu wählen, die ihren Anforderungen an Flexibilität, Sicherheit und Verwaltungsaufwand gerecht werden. Wer nicht über ausreichend internes Know-how verfügt oder die Komplexität der Aufgaben reduzieren möchte, kann außerdem auf Managed Cloud Provider wie computech setzen. Sie übernehmen Einrichtung, Betrieb, Wartung und Sicherheitsupdates und entlasten so die interne IT. Gerade für kleinere Teams oder Unternehmen mit komplexen Compliance-Vorgaben bieten sie eine effiziente Lösung, um Cloud-Potenziale sicher zu nutzen.

Häufige Fragen rund um Iaas, PaaS und SaaS

Was sind IaaS, PaaS und SaaS?

IaaS, PaaS und SaaS sind unterschiedliche Modelle von Cloud-Services. IaaS stellt Infrastruktur wie Server und Speicher bereit. PaaS bietet eine Plattform zur Entwicklung eigener Anwendungen. SaaS liefert einsatzbereite Software über das Internet. Der Unterschied liegt im Grad der Kontrolle und Verantwortung, den Unternehmen bei Nutzung und Verwaltung der jeweiligen Services übernehmen.

Was sind Beispiele für SaaS?

Typische SaaS-Beispiele sind Microsoft 365, Google Workspace oder Salesforce. Die Software wird ohne lokale Installation direkt über das Internet bereitgestellt. Wartung, Updates und Hosting übernimmt der Anbieter. Nutzer greifen bequem per Browser oder App auf die Anwendungen zu und können so ortsunabhängig arbeiten.

Was sind PaaS-Beispiele?

Beispiele für PaaS sind Microsoft Azure App Services, Google App Engine oder Heroku. Entwickler nutzen diese Plattformen, um Anwendungen zu programmieren, zu testen und bereitzustellen, ohne sich um Infrastruktur oder Betriebssysteme kümmern zu müssen. Die Plattform übernimmt Skalierung, Wartung und Systemupdates, sodass Entwicklungsteams effizient arbeiten können.

Welche Beispiele gibt es für IaaS?

Zu den bekanntesten IaaS-Beispielen zählen Microsoft Azure Virtual Machines, Amazon EC2 oder Google Compute Engine. Unternehmen nutzen diese Services, um virtuelle Server, Netzwerke und Speicher bereitzustellen. Sie behalten volle Kontrolle über die Systeme, benötigen aber entsprechendes IT-Know-how zur Verwaltung der Umgebung.

Ist Azure IaaS oder PaaS?

Microsoft Azure bietet sowohl IaaS- als auch PaaS-Dienste an. Azure Virtual Desktop zählt zum Beispiel zu den IaaS-Angeboten, während Azure App Services ein Beispiel für PaaS sind. Unternehmen können je nach Anwendungsfall die passende Lösung innerhalb derselben Cloud-Plattform wählen.

Was sind Managed Cloud Services?

Managed Cloud Services sind Cloud-Dienste, bei denen ein externer Anbieter Aufgaben wie Betrieb, Wartung, Sicherheit und Monitoring übernimmt. Unternehmen müssen sich dadurch nicht selbst um die Verwaltung ihrer Cloud-Umgebung kümmern. Das spart Zeit, reduziert Komplexität und ermöglicht auch kleineren Teams den professionellen Einsatz von Cloud-Technologien.